団体概要

ごあいさつ

一般社団法人 多文化社会専門職機構

代表理事 阿部 裕

野山広氏の代表理事退任に伴い、新たに代表理事に選出された阿部裕と申します。私は精神科医ですので、野山氏とは多少違った視点からのかかわりになると思いますが、機構に対する思い入れに違いはありません。

2017年2月26日に、明治学院大学で、多文化社会専門職機構が設立されときには私はまだ、明学の教員でありましたが、今はすでに退職しています。時々大学を訪れた時には、当時の熱気がつい最近のように思い出されます。あれから5年半、野山氏が代表理事を務めてられていた間に、新型コロナウィールスのパンデミックが起こり、さらには、半年前にウクライナ戦争が勃発し、未だ先が見えない世界です。

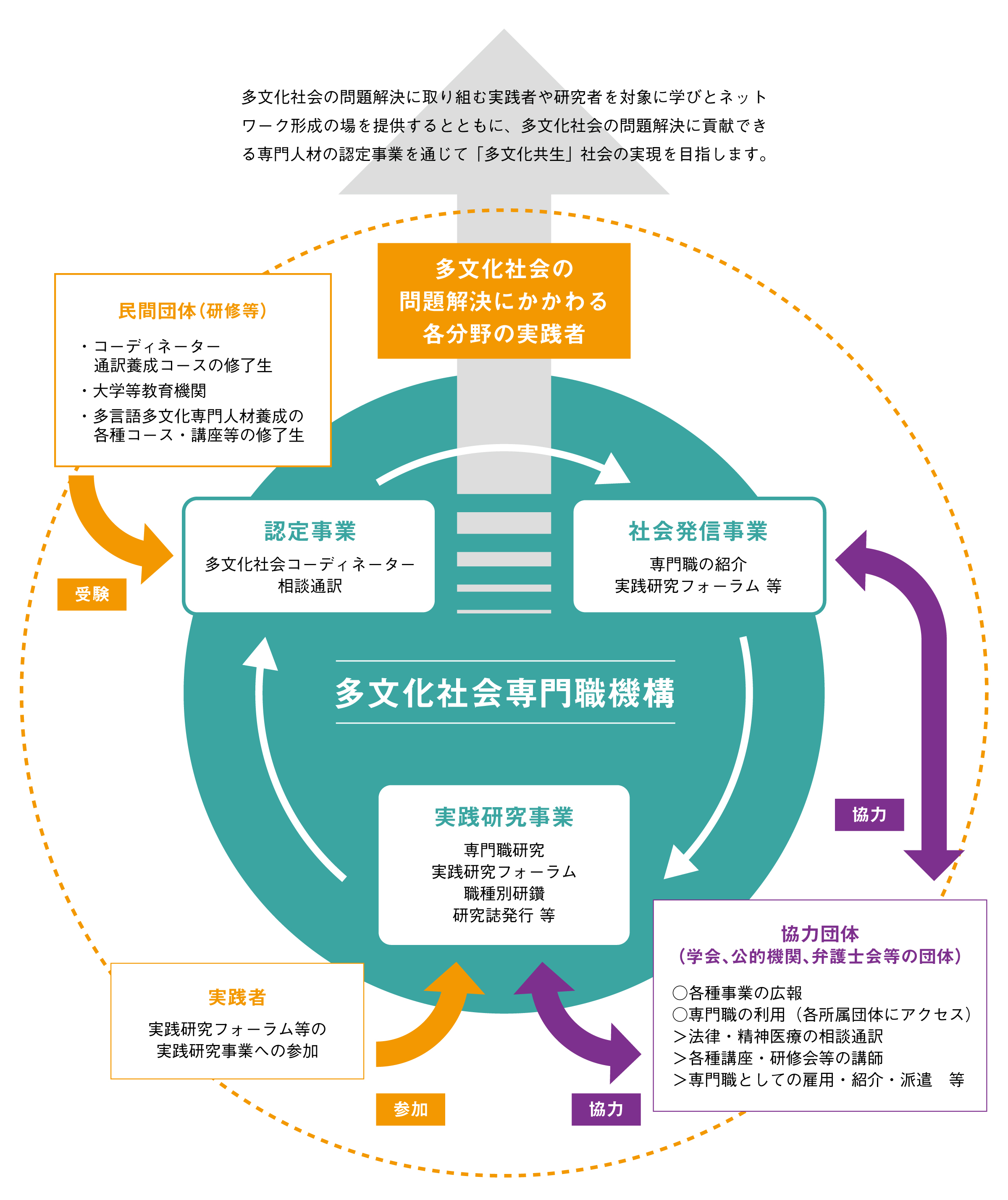

そうした中、改めて、多文化社会専門職機構の重要な役割を感じています。設立趣旨は「教育、法律、医療、行政などの様々な分野で多文化社会の問題解決に取り組む人々に、学びとネットワーク形成を提供するとともに、認定事業を通じて問題解決に貢献できる人々を専門職として輩出することを目的にする」とあります。この機構の設立は、2006年4月に設立された東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターで行われた、多文化協働実践研究会に端を発しています。

このプロジェクトは、故杉澤経子氏がコーディネーターを行い、国際教育、日本語教育、法律、医療、行政、経済、多文化政策など、さまざまな多文化の領域の専門家が一堂に会し、未来を見据えた多文化共生社会の構築に向けて定期的に会合をもちました。上田市における多文化実践研究のために、別所温泉で合宿をし、夜を徹して行った議論も、今日の機構の設立につながっていることを考えると、継続の大切さを改めて思い起しました。

私の専門は精神医療ですが、ここ3年間に起こった、コロナパンデミックやウクライナ避難民の問題は、多文化的な視点をもつ医療支援なくして語ることはできないでしょう。これまで、外国人医療は、インバウンドや医療ツーリズムの領域に力点が置かれていました。しかし、コロナパンデミックによって、外国人旅行客は激減し、外国人労働者や外国人留学生も同様に激減しました。そこに加わったウクライナ避難民の引き受けによって、外国人医療も在住外国人に焦点を当てた医療へと、転換を迎えているように思います。

日本の移民、難民政策の骨子は変わらないとしても、技能実習生も含めた外国人労働者、外国人留学生、ウクライナ避難民、一部の難民に対して、医療も彼らが日本で生活していく上での基本的な支援と位置づけられつつあります。地域に生活する外国人は、誰もが、コロナウィルスワクチンを受けられるようになりつつあり、地域における医療支援も行政やNPOの取り組みによって前進しつつあるように見えます。

そうした中、グローバルな視点から多文化社会専門職機構が実践してきた内容を参照してみます。まずは認定事業である、多文化社会コーディネーター認定試験と、相談通訳者認定試験です。多文化共生社会を推し進めるには、前者のような専門的なコーディネーターが必要です。多文化の知識や経験があってこそ、多文化にかかわる事業を企画し、地域のいくつかの拠点を結びつけ、それらの企画の実践が可能になると考えられます。認定者の中から、地域の中で、すでに活躍している多文化社会コーディネーターが何人もいることは心強い限りであります。

また多文化社会を推し進めていくためには、言語や文化が異なり、困っている人たちのために、通訳が必要となります。教育現場、法テラス、医療現場、市町村の相談窓口では、コミュニティ通訳だけでは力不足のことが多く、教育、司法、医療、行政など幅広い専門知識をもった専門家としての相談通訳が必要であると考えられるため、それらの専門家としての認定試験を行っています。

2番目は、実践研究事業です。コーディネーターや相談通訳が、専門家であるためには、実践と同時に、それを整理し、振り返り、再構成していく自分自身の研鑽力を養っておかなければならなりません。そのためには、常にグループでのより高い実践力のための研修やミーティングが必要であり、時には論文や報告書を作成し、他者にその評価を受けることも重要なことかもしれません。

3番目に、この機構の社会的発信事業として、1年に一度、実践研究フォーラムを行っています。マクロ的には、世界でおこる新たな出来事にどう対処するのか、ミクロ的には、弱者誰一人も置き去りにされることのない多文化共生社会をどう構築していくのか、今後もたゆみない議論が積み重ねられていくことを願っています。

現在、会員数45人、多文化社会コーディネーター認定者7人、相談通訳者認定者17人と量、質ともに前進しています。しかし、多文化社会は変化し続けています。世界の動向を把握しながら、日本の地域のこまごまとしたところまで目を向け、継続した実践を行っていきたいと考えています。会員の皆さまはもちろんのこと、多文化社会を支える関係機関や関係団体、また個々の皆さまとも連携、協働しながら、多文化共生社会の発展、充実のために、共に歩んでいけることが、この機構の目的であると思っています。今後とも、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

組織

役員(敬称略・五十音順)

代表理事 阿部 裕(四谷ゆいクリニック)

副代表理事 青山 亨(東京外国語大学)

中村 亮(弁護士)

山西 優二(早稲田大学)

理事 伊東 祐郎(国際教養大学専門職大学院)

菊池 哲佳(明星大学)*事務局長

栗木 梨衣(愛知県立大学共同研究員)

奈良 雅美(アジア女性自立プロジェクト)

新居 みどり(NPO国際活動市民中心(CINGA))*事務局次長

野山 広(国立国語研究所)

松岡 真理恵(浜松国際交流協会)

山浦 育子(江戸川区多文化共生センター)

監事 鈴木暁子(京都府立大学)

関 聡介(弁護士)

組織概要図

事業内容

1. 認定事業(多文化社会コーディネーター、相談通訳者)

2. 実践研究事業

3. 社会発信事業

4. その他本機構の目的を達成するために必要な事業